INTRODUÇÃO

A termografia infravermelha (TI) nos permite monitorar a temperatura da pele (TP) com base no calor irradiado da superfície corporal de forma rápida e não invasiva, disponibilizando informações acerca da distribuição de calor das regiões corporais de interesse (RCI), identificando zonas de maior e menor TP, sendo estas associadas a quadros de hiper ou hiporradiação, respectivamente. O controle das alterações térmicas no âmbito esportivo pode auxiliar a prescrição e a prevenção de lesões através da avaliação de diferenças térmicas bilaterais- ou por meio da criação de faixas de normalidade identificando regiões hipo ou hiper radiadas,, otimizando interpretação dos termogramas.

Visando realizar uma avaliação termográfica mais assertiva, é importante definir um perfil térmico normal para atletas de diferentes modalidades. Rezende et al., por exemplo, verificou que a TP do joelho de atletas de elite varia de acordo com o gênero e a modalidade esportiva. Os resultados apontam para uma diferença de TP contralateral < 0,3°C em atletas de elite de judô, basquete, futsal e vôlei. Além disso, jogadores de basquete apresentaram TP anterior 1,2°C maior que os jogadores de futsal e 0,8°C maior que os judocas. Na visão posterior, os autores observaram que jogadores de basquete também apresentaram um TP 1,1°C maior que os judocas e 0,7°C maior que os jogadores de vôlei. Resultados como estes são importantes, pois permitem avaliar a normalidade de diferentes segmentos corporais, identificando aumentos ou reduções anormais de TP e observando alterações bilaterais clinicamente importantes. Assim como no estudo de Rezende et al., outros estudos estabeleceram o perfil térmico de indivíduos não atletas pertencentes a diferentes grupos populacionais,-. No entanto, são poucos os estudos que buscaram traçar o perfil térmico de atletas, como jogadores de futebol e/ou futsal de nível universitário.

Compreender o comportamento térmico normal de um atleta é fundamental para aprimorar o desempenho e prevenir lesões. Assim, este estudo traz à tona uma abordagem inovadora e atualizada na ciência do esporte que pode colaborar com o planejamento e prescrição de treinamento, potencializando o desempenho atlético e prevenindo lesões. Além disso, a comparação entre duas modalidades esportivas oportunizará insigths valiosos sobre as demandas específicas de cada uma, contribuindo na busca pela excelência esportiva e pela manutenção da saúde dos atletas.

Visando explorar e entender como diferentes níveis de atividade e a especificidade da prática de exercícios influenciam as respostas de TP, é importante investigar e comparar as respostas térmicas de indivíduos com diferentes níveis de atividade e praticantes de modalidades distintas. No entanto, dos estudos encontrados apenas um realizou essa comparação em estado de repouso, não sendo encontrado nenhum estudo com futebolistas e/ou atletas de futsal universitário.

Deste modo, este estudo busca caracterizar o perfil termográfico de membros inferiores de jovens universitários sedentários, bem como de universitários jogadores de futebol e futsal, auxiliando na investigação de como variações do perfil térmico podem estar associadas ou não à prática de atividades esportivas. A hipótese é de que os valores de TP dos indivíduos sedentários será inferior aos dos atletas universitários. Ademais, é esperado que a modalidade esportiva induza respostas térmicas específicas, sendo esperado que os jogadores de futsal apresentem TP inferior aos futebolistas. Com relação às análises de assimetrias térmicas, é esperado que os participantes apresentem simetria térmica contralateral similar entre os grupos.

METODOLOGIA

Amostra

A amostra foi composta por 30 homens divididos em três grupos. O primeiro e o segundo grupo foram formados por universitários futebolistas (G1) e atletas de futsal (G2), respectivamente. O terceiro foi constituído por sedentários (G3). Os voluntários eram atletas e/ou estudantes de uma universidade federal brasileira e foram selecionados por conveniência. A tabela 1 apresenta os dados de caracterização dos participantes.

Todos os voluntários atenderam ao critério de inclusão de ter idade entre 18 e 30 anos. Além deste, foram atendidos os critérios de inclusão específicos do G1 e do G2, sendo eles: ter participado de um programa de treinamento de uma das modalidades nos últimos 6 meses, com frequência igual ou superior à 3 vezes por semana, atuando em qualquer posição de jogo, exceto como goleiro. Já para o grupo de sedentários, os voluntários foram caracterizados e selecionados conforme os resultados obtidos no questionário internacional de atividade física (IPAQ), cuja confiabilidade e validade foi previamente demonstrada.

Não foram incluídos no estudo indivíduos fumantes, com históricos de lesão nos últimos 6 meses, com alergia cutânea, com distúrbio do sono, com quadro febril recente, que realizou tratamento médico/fisioterápico utilizando cremes, pomadas ou loções nas RCIs horas antes da coleta, assim como uso de antitérmicos, diuréticos e/ou suplemento alimentar passível de ocasionar mudanças na homeostase hídrica ou na temperatura corporal nos últimos 15 dias e houvesse consumido medicamentos anti-inflamatórios recentemente.

Os voluntários deram o consentimento por escrito para participar do estudo, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos (69887623.9.0000.5153).

Procedimentos

Inicialmente, foram realizadas avaliações antropométricas para caracterização da amostra em que foram mensurados: massa corporal (Kg) (Balança Marte Max® modelo LC200), estatura (cm) (estadiômetro Sanny®), dobras cutâneas do peitoral, abdômen e coxa (mm) (Plicômetro Científico Lange®) empregando a técnica de Jackson e Pollock para calcular a densidade corporal. A equação de Siri foi usada para predizer o percentual de gordura corporal (%G). O IMC (Kg/m²) foi calculado com base nos dados de massa corporal e estatura.

As avaliações termográficas foram padronizadas e atenderam às recomendações propostas por um consenso de experts para obtenção de termogramas na área de atividade física e esportes. Objetivando controlar e minimizar os efeitos circadianos na TP, todos os termogramas foram obtidos pela manhã, antes de qualquer exercício físico, e com intervalo mínimo de 24 horas relacionado ao período do treinamento anterior. A temperatura da sala foi mantida em 20,2 ± 0,7°C, e a umidade relativa em 57 ± 5%, ambos mensurados por um termohigrômetro (HT–208, Ligth®). O período de aclimatação dos atletas foi fixado em 12 minutos, superando o período mínimo de 10 minutos recomendado. Antes e durante o procedimento, os avaliados foram orientados a não realizar movimentos repentinos e intensos, ou friccionar, arranhar, cruzar suas pernas e/ou encostar-se a outros objetos ou outros participantes. Foram obtidos dois termogramas, um da vista anterior e outro da vista posterior dos membros inferiores, para análise das RCI.

Os termogramas foram obtidos com um termovisor T420 (Flir Systems®, Estocolmo, Suécia) com faixa de detecção entre -20°C e +120°C, precisão de 2%, sensibilidade de ≤ 0,05°C, banda espectral infravermelho de 7,5μm a 13μm, taxa de atualização de 60Hz, foco automático e resolução de 320 x 240 pixels. A câmera foi posicionada perpendicular às RCI a 2,3m dos avaliados, com altura individualizada objetivando encontrar o melhor enquadramento dos termogramas.

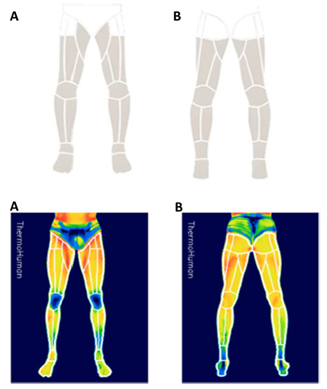

Os termogramas foram analisados no software ThermoHuman®, versão 2.21 (PEMA THERMO GROUP S.L., Madrid, Espanha), que foi previamente validado. Neste estudo foram avaliados a TP da coxa anterior (vastos medial, lateral e reto femoral), coxa posterior (bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso), adutor de quadril (na visão anterior e posterior), joelho (na visão anterior e posterior) perna anterior (tibial lateral e medial) e perna posterior (gastrocnêmio interno e externo). A Figura 1 destaca os termogramas com as RCIs analisadas.

Análise Estatística

Para caracterização da amostra quanto à idade e o perfil antropométrico, foi realizado um tratamento estatístico descritivo com média e desvio padrão. Uma anova one-way foi usada para comparar os dados de caracterização dos três grupos participantes do estudo (Tabela 1).

Foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade dos dados, e o teste de Levene para analisar a homogeneidade de variância. Como os dados apresentaram normalidade ou homogeneidade de variância, foi utilizada a anova two-way e o post-hoc de Bonferroni para verificar o efeito da dominância podal (lado dominante vs. não dominante), do grupo (futebol vs. futsal vs. sedentários) e da interação dominância vs. grupo nos valores de TP de cada RCI. Os resultados foram apresentados como média, desvio padrão (DP) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). O software SPSS, versão 23.0, foi utilizado para análise dos dados, adotando um nível de significância de p<0,05.

Para se estabelecer um referencial de perfil térmico, foi proposta uma curva percentil com os percentis 5, 15, 50, 85 e 95 para caracterizar uma área de alto risco hipotérmica (< percentil 5), uma área de risco hipotérmica (> percentil 5 e < percentil 15), uma área de normalidade térmica (>percentil 15 e < percentil 85), uma área de risco hipertérmica (> percentil 85 e < percentil 95) e uma área de alto risco hipertérmico (> percentil 95).

RESULTADOS

Não houve diferença significativa nos valores de TP entre os lados dominante e não dominante em todas as RCIs analisadas. Também não foi observada interação significativa entre dominância e grupo, o que significa que a simetria térmica observada foi similar entre os grupos. Porém, houve efeito do fator grupo apenas para a RCI GE; a análise de post-hoc mostrou que o grupo futsal apresentou TP significativamente maior em comparação ao grupo futebol (p = 0,029) diferença média 0,67°C (IC 95% 0,05 – 1,3)); não houve diferença significativa entre o grupo futsal vs. controle. Nas demais RCIs, não houve diferença significativa considerando o fator grupo. A tabela 2 apresenta os resultados referentes à análise de variância de dois fatores, bem como os dados referentes as diferenças térmicas bilaterais médias, as quais foram < 0,4 °C.

| Temperatura da Pele (°C) | Diferença térmica bilateral (°C) | ANOVA | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FUTEBOL (n=10) | FUTSAL (n=10) | SEDENTÁRIOS (n=10) | FUTEBOL (n=10) | FUTSAL (n=10) | SEDENTÁRIOS (n=10) | |||||

| RCI | LADO | x̅ ± DP | x̅ ± DP | x̅ ± DP | x̅ ± DP | x̅ ± DP | x̅ ± DP | Dominância (F; p) | Grupo (F; p) | Dominância x Grupo (F; p) |

| VL | D | 26,64 ± 0,73 | 26,47 ± 0,90 | 26,99 ± 0,75 | 0,10 ± 0,23 | -0,05 ± 0,35 | 0,23 ± 0,28 | 0,20; 0,66 | 1,23; 0,30 | 0,16; 0,86 |

| ND | 26,54 ± 0,78 | 26,52 ± 0,76 | 26,76 ± 0,86 | |||||||

| RF | D | 26,76 ± 0,62 | 26,50 ± 0,82 | 26,81 ± 1,02 | 0,10 ± 0,17 | -0,10 ± 0,26 | -0,04 ± 0,24 | 0,00; 0,96 | 0,58; 0,57 | 0,09; 0,92 |

| ND | 26,65 ± 0,60 | 26,61 ± 0,66 | 26,85 ± 1,00 | |||||||

| ADU ANT | D | 27,35 ± 0,81 | 27,18 ± 0,88 | 27,29 ± 1,25 | -0,07 ± 0,10 | -0,05 ± 0,25 | 0,07 ± 0,18 | 0,01; 0,94 | 0,18; 0,84 | 0,03; 0,97 |

| ND | 27,42 ± 0,81 | 27,24 ± 0,84 | 27,22 ± 1,25 | |||||||

| VM | D | 26,75 ± 0,76 | 26,64 ± 0,71 | 26,83 ± 1,18 | 0,14 ± 0,16 | -0,04 ± 0,37 | -0,08 ± 0,27 | 0,00; 0,97 | 0,32; 0,73 | 0,09; 0,92 |

| ND | 26,61 ± 0,77 | 26,68 ± 0,68 | 26,91 ± 1,13 | |||||||

| JOA | D | 25,24 ± 0,69 | 25,50 ± 1,01 | 25,54 ± 0,99 | 0,17 ± 0,29 | 0,04 ± 0,33 | -0,04 ± 0,43 | 0,06; 0,81 | 1,19; 0,31 | 0,07; 0,93 |

| ND | 25,07 ± 0,73 | 25,46 ± 0,84 | 25,57 ± 0,95 | |||||||

| TL | D | 26,55 ± 0,82 | 27,13 ± 1,08 | 27,02 ± 0,78 | 0,01 ± 0,45 | 0,04 ± 0,39 | 0,38 ± 0,38 | 0,42; 0,52 | 2,25; 0,12 | 0,28; 0,76 |

| ND | 26,53 ± 0,78 | 27,10 ± 0,91 | 26,65 ± 0,74 | |||||||

| TM | D | 26,41 ± 0,96 | 27,06 ± 0,92 | 26,65 ± 0,74 | 0,02 ± 0,27 | 0 ± 0,21 | 0,11 ± 0,17 | 0,03; 0,86 | 2,81; 0,07 | 0,02; 0,98 |

| ND | 26,39 ± 0,96 | 27,06 ± 0,96 | 26,54 ± 0,88 | |||||||

| CX POST EX | D | 26,60 ± 1,15 | 26,57 ± 1,10 | 26,60 ± 1,10 | -0,03 ± 0,38 | -0,03 ± 0,29 | -0,08 ± 0,35 | 0,03; 0,87 | 0,01; 0,99 | 0,00; 1,00 |

| ND | 26,63 ± 1,13 | 26,60 ± 0,93 | 26,68 ± 0,90 | |||||||

| FE | D | 27,08 ± 0,95 | 27,30 ± 0,97 | 27,14 ± 0,95 | -0,10 ± 0,33 | -0,07 ± 0,23 | -0,04 ± 0,27 | 0,09; 0,77 | 0,30; 0,74 | 0,01; 0,99 |

| ND | 27,18 ± 0,91 | 27,37 ± 0,80 | 27,18 ± 0,93 | |||||||

| ADU POST | D | 27,42 ± 1,05 | 27,59 ± 1,02 | 27,54 ± 1,09 | -0,12 ± 0,22 | -0,07 ± 0,32 | 0,02 ± 0,26 | 0,04; 0,85 | 0,09; 0,92 | 0,02; 0,98 |

| ND | 27,54 ± 1,06 | 27,65 ± 0,96 | 27,52 ± 1,22 | |||||||

| CX POST INT | D | 27,40 ± 0,75 | 27,62 ± 0,85 | 27,40 ± 0,92 | -0,06 ± 0,29 | -0,04 ± 0,26 | 0,05 ± 0,40 | 0,01; 0,94 | 0,52; 0,60 | 0,02; 0,98 |

| ND | 27,45 ± 0,84 | 27,66 ± 0,79 | 27,35 ± 0,99 | |||||||

| JOP | D | 27,75 ± 0,64 | 27,87 ± 0,69 | 27,80 ± 0,77 | -0,06 ± 0,31 | -0,05 ± 0,12 | 0,05 ± 0,20 | 0,01;0,91 | 0,17; 0,84 | 0,04; 0,96 |

| ND | 27,81 ± 0,76 | 27,92 ± 0,71 | 27,75 ± 0,78 | |||||||

| GE | D | 26,87 ± 0,76 | 27,60 ± 0,72 | 27,18 ± 0,80 | -0,01 ± 0,41 | 0,10 ± 0,18 | 0,05 ± 0,03 | 0,05; 0,83 | 3,63;0,03* | 0,02; 0,98 |

| ND | 26,86 ± 0,86 | 27,50 ± 0,80 | 27,13 ± 0,71 | |||||||

| GI | D | 27,06 ± 0,88 | 27,71 ± 0,88 | 27,41 ± 0,89 | 0,03 ± 0,37 | 0,04 ± 0,28 | 0,14 ± 0,22 | 0,09; 0,77 | 2,35; 0,11 | 0,02; 0,98 |

| ND | 27,03 ± 1,10 | 27,67 ± 0,99 | 27,27 ± 0,85 | |||||||

ADU ANT = Adutor Anterior; ADU POST = Adutor Posterior; CX POST EX = Coxa Posterior Externa; CX POST INT = Coxa Posterior Interna; D = Dominante; DP = Desvio-Padrão; FE = Femoral; GE = Gastrocnêmio Externo; GI = Gastrocnêmio interno; JOA = Joelho anterior; JOP = Joelho posterior; ND = Não Dominante; RCI = Região corporal de interesse; RF = Reto Femoral; TL = Tibial Lateral; TM = Tibial Medial; VL = Vasto Lateral; VM = Vasto Medial; ΔT: Diferença de temperatura.

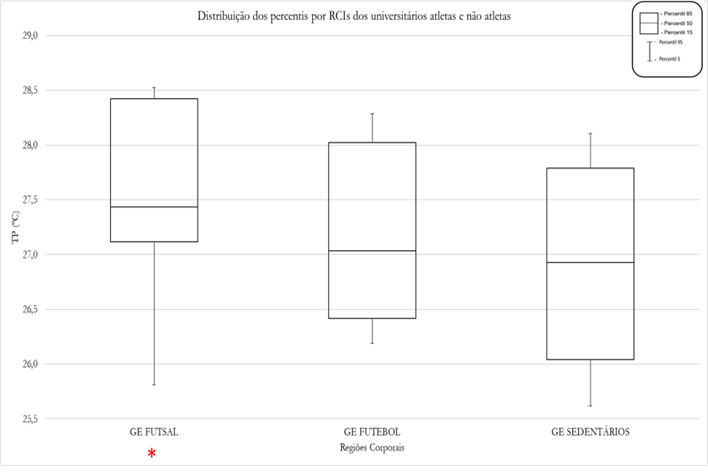

A figura 2 apresenta os boxplots com os pontos de corte dos percentis 15, 50 e 85 retratados na caixa central pela linha de limite inferior, linha central e linha de limite superior, respectivamente. Ademais, são apresentados os valores de percentil 5 e 95 de TP média para cada RCI, ilustrados pelas extremidades das linhas verticais.

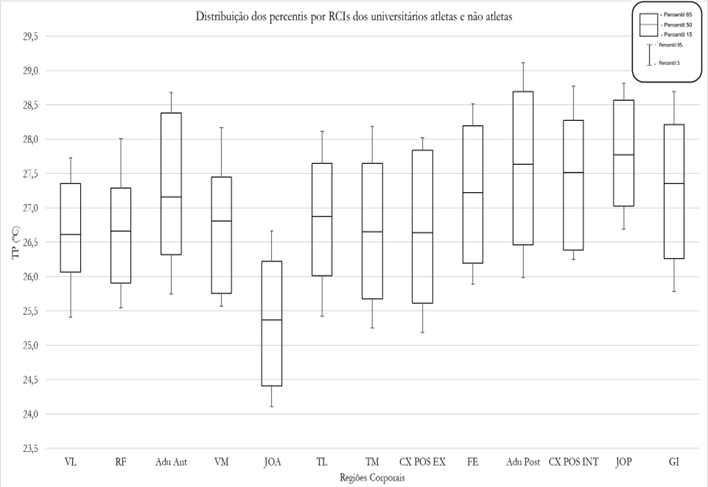

Como foi observado efeito do fator grupo apenas para a RCI GE, foram reportados os valores desta região para cada um dos grupos (Figura 3), destacando que houve diferença significativa apenas na comparação entre futebolistas e atletas de futsal.

ADU ANT = Adutor Anterior; ADU POST = Adutor Posterior; CX POST EX = Coxa Posterior Externa; CX POST INT = Coxa Posterior Interna; FE = Femoral; GI = Gastrocnêmio interno; JOA = Joelho anterior; JOP = Joelho posterior; RCI = Região corporal de interesse; RF = Reto Femoral; TL = Tibial Lateral; TM = Tibial Medial; VL = Vasto Lateral; VM = Vasto Medial.

DISCUSSÃO

O presente estudo estabeleceu e comparou o perfil termográfico dos membros inferiores de jovens universitários sedentários, bem como de futebolistas e jogadores de futsal. Inicialmente, era esperado um perfil térmico específico de acordo com a modalidade praticada. No entanto, os resultados sinalizaram essa diferença apenas na RCI GE dos atletas de futsal quando comparado aos futebolistas. Nas demais RCIs, não houve diferenças significativas considerando o fator grupo. Com relação às análises de assimetrias térmicas, nossa hipótese foi confirmada pois a TP dos lados dominante e não dominante foi similar de modo comparável entre os grupos.

O perfil térmico observado em todos os grupos aponta para uma simetria bilateral média com valores < 0,4°C (Tabela 2) em todas as RCIs analisadas. Este é importante resultado pois estudos anteriores sinalizaram baixo risco lesional para diferenças térmicas bilateral ≤ 0,4°C2. Assim, existe evidência de que uma normalidade térmica entre os dimídios corporais deverá ser ≤ 0,4°C, para qualquer grupo populacional avaliado. Independentemente dos valores de referência adotados para tolerância de assimetria, os avaliados do presente trabalho apresentaram simetria térmica bilateral. Dado que todos os indivíduos avaliados estavam saudáveis e não lesionados, os resultados obtidos reforçam que, nessas condições, é esperado haver simetria térmica entre os dimídios contralaterais de membros inferiores em jovens sedentários, futebolistas e jogadores de futsal universitários. Com relação à comparação da simetria térmica contralateral entre os grupos, não houve diferenças significativas (Tabela 2), sinalizando que diferentes níveis de atividade/condicionamento e a especificidade da prática desportiva não afetou o comportamento térmico bilateral, sendo este um critério importante a ser considerado e discutido em estudos futuros, com atletas profissionais de ambas as modalidades.

Com relação aos valores absolutos de TP média, os dados obtidos neste estudo estão dentro da faixa normal de flutuação indicada em outros estudos que avaliaram adultos saudáveis-. Dados normativos podem auxiliar a identificar desequilíbrios térmicos entre áreas contralaterais e possíveis áreas hiper e/ou hiporradiadas, indicando, assim, a necessidade de um processo contínuo e criterioso de investigação para confirmar essa condição e identificar possíveis agentes causadores deste comportamento térmico anormal. Dentro desta perspectiva, as figuras 2 e 3 apresentam as faixas dos percentis 5, 15, 50, 85 e 95 para cada RCI avaliada, que surge como uma possível ferramenta que pode contribuir com essas avaliações, disponibilizando informações que facilitarão o acompanhamento longitudinal e a identificação de possíveis quadros de hiper ou hiporradiação local. Na prática, é indicado que as comissões técnicas pré-estabeleçam algumas ações de intervenção e/ou controle para cada um dos percentis. Por exemplo, ao identificar que a TP dos isquiotibiais de um atleta é superior ao percentil 85 (área de risco hipertérmico) poderia se recomendar ações fisioterápicas preventivas, bem como uma redução da carga durante a sessão de treino.

No presente estudo, atletas universitários de futsal e futebol apresentaram valores médios de TP similares aos observados nas RCIs de membros inferiores de universitários sedentários (Tabela 2), com exceção da RCI gastrocnêmio externo dos atletas de futsal quando comparada aos futebolistas (Figura 3). Alguns estudos sinalizaram que indivíduos com maior nível de condicionamento físico possuem maior capacidade de controlar a TP em condição de exercício,,,. Essa diferença ocorre, pois, indivíduos treinados possuem um maior fluxo sanguíneo cutâneo. Além disso, adaptações induzidas pelo exercício, como hipertrofia muscular, aumento da densidade capilar e da velocidade da condução nervosa, também podem justificar essa diferença. No entanto, nossos achados não corroboram com a literatura e uma possível justificativa pode ser a baixa frequência de treinamento, o que de certa forma pode não ocasionar as adaptações termorregulatórias citadas anteriormente nos atletas avaliados em nosso estudo. Apenas um dos estudos encontrados realizou esta comparação em estado de repouso, sinalizando que a literatura ainda é escassa sobre a relação entre o nível de condicionamento físico e a TP em repouso, necessitando de investigações mais aprofundadas acerca do tema. Desta forma, por meio das respostas termográficas, não foram identificadas diferenças térmicas no estado de repouso entre sujeitos sedentários quando comparados com jogadores de futebol e/ou futsal de nível universitário.

Outro achado importante diz respeito à comparação das assimetrias bilaterais em função da dominância do membro. Os resultados obtidos (Tabela 2) apontam que a dominância não foi determinante na resposta térmica das 14 RCIs analisadas, corroborando com outros estudos de perfil térmico em que a dominância corporal não impactou as diferenças bilaterais,,. Contudo, alguns estudos sinalizaram que pequenas assimetrias podem ser justificadas em função da dominância de um dos membros. Algumas modalidades com padrões de movimentos unilateral repetitivos e predominantes, como o tênis e o judô, podem ocasionar essa assimetria normal. No entanto, esse perfil não é esperado em modalidades como o ciclismo e a natação, pois são modalidades constituídas por um padrão de movimento equilibrado de utilização dos membros contralaterais. Em nosso estudo não foi observada diferença significativa bilateral intra e entre grupos levando em consideração a dominância, sendo este um indicador de que os participantes apresentarem um perfil térmico normal.

Ainda com relação à dominância dos membros, Gómez-Carmona observaram valores mais elevados de TP na perna dominante de atletas profissionais de futebol, possivelmente causadas por uma maior carga física neste membro. No entanto, os atletas universitários no presente estudo não apresentaram diferença significativa quando comparado os resultados bilaterais levando em consideração a dominância, fato este que pode ser explicado pela baixa frequência semanal (máximo de 4 treinos por semana) e menor carga de treinamento/jogos quando comparado aos atletas avaliados por Gómez-Carmona. Além disso, vale ressaltar que o delineamento transversal do nosso estudo não nos permite inferir que o perfil térmico simétrico observado seria mantido ao longo de um período de treinamento.

Além da dominância, outros padrões de assimetria térmica normal ocasionado por aspectos morfológicos e anatômicos podem ser observados, como é o caso da região anterior e posterior dos joelhos. Em condições normais, é esperado que a região patelar apresente TP inferior à obtida na região posterior dos joelhos, pois a patela é uma estrutura rígida que atua como um escudo frio reduzindo a temperatura da região anterior. Esse comportamento fica muito evidente na figura 3 em que a RCI JOA foi a mais fria de todas as 14 RCIs monitoradas. Opostamente, a fossa poplítea é uma região muito vascularizada e, consequentemente, apresenta uma temperatura local maior devido um maior fluxo sanguíneo, tornando esta região 1, 2 ou até 3°C mais quente quando comparada à região anterior,. Estabelecer este referencial de desequilíbrio térmico entre a região anterior e posterior do joelho é primordial para se considerar um estado de normalidade dessa articulação, uma das mais lesionadas no futsal e no futebol.

A análise dos termogramas levando em consideração os padrões térmicos individuais e específico da modalidade é extremamente importante e pode evitar intepretações equivocadas. O uso contínuo da TI possibilita a criação de um histórico de avaliações termográficas dos atletas, colaborando para o acompanhamento das respostas térmicas durante toda a temporada, permitindo a identificação precoce de anormalidades na TP com maior precisão, pois cada indivíduo seria comparado consigo mesmo. Assim, as avaliações termográficas tornarão mais eficiente o processo de controle da carga, colaborando para redução da incidência de lesões e, consequentemente, reduzindo gastos financeiros do clube e garantindo a saúde musculoesquelética dos atletas.

Este estudo possui algumas limitações, como o fato dos avaliados serem caracterizados e selecionados conforme os resultados do IPAQ. Embora seja um questionário validado e reconhecido mundialmente, seria interessante avaliar o nível de atividade física e sedentarismo utilizando outras ferramentas em conjunto, como, por exemplo, a pedometria. Além disso, como os participantes são atletas universitários, é esperado que atletas profissionais, em função de uma maior carga de treino, tenham um perfil térmico diferente, com maiores valores de TP. Estudos futuros, com delineamento longitudinal, podem esclarecer se este perfil térmico obtido se mantem constante ao longo de um período de treinamento e se assemelha ao perfil observado em atletas profissionais ou indivíduos com diferentes níveis de atividade física.

Como implicações práticas têm-se que durante uma avaliação termográfica dos membros inferiores de jovens universitários sedentários e de futebolistas e jogadores de futsal universitários, é esperado observar respostas térmicas similares, com exceção da região do gastrocnêmio. Com relação às respostas bilaterais, são esperadas diferenças térmicas bilaterais inferiores a 0,4°C, independente do grupo e da dominância do avaliado. No que diz respeito aos joelhos, é esperado uma diferença >1°C quando analisadas regiões anteriores e posteriores. Por fim, é destacado que os valores de percentis 5, 15, 50, 85 e 95 para cada uma das regiões avaliadas pode ser utilizado para uma avaliação mais aprofundada, auxiliando a identificar condições de hiporradiação e hiper-radiação e, consequentemente, disponibilizando informações que facilitarão o acompanhamento longitudinal e a tomada de decisão do corpo técnico.

Em conclusão, futebolistas e jogadores de futsal universitários, bem como jovens sedentários apresentam respostas térmicas similares em repouso. Além disso, os níveis de simetria térmica contralateral são <0,4°C, indicando um perfil térmico normal e saudável do ponto de vista musculoesquelético. Por fim, foi observado que o nível de atividade física, a especificidade do treinamento e a dominância não influenciam as respostas termográficas de membros inferiores dos avaliados, com exceção da região dos gastrocnêmios, devendo esta diferença ser investigada em estudos futuros.